Biografía

En su juventud estudió en la

Universidad de Tubinga, desde

1831 hasta

1833,

asistiendo a clases de química, anatomía, zoología, botánica,

fisiología y cirugía. En esta época perteneció a diversas sociedades

secretas y movimientos

revolucionarios de ideales

románticos; primero a la

«Gesellschaft der Feurreiter»; y en 1833 se adscribió a la

«Sociedad de Jinetes del Fuego», participando en las revueltas de

Frankfurt de ese año. Condenado por sus actividades políticas en

1836, finalmente, decide trasladarse a

España.

En España hace de marchante para anticuarios y bibliófilos alemanes.

Sus intereses eran los restos de iglesias medievales, sobre todo

prerrománicas y de bibliotecas o subastas de monasterios desamortizados. Se tiene constancia de su presencia en

Asturias en

1844 por las Actas de la Comisión Provincial de Monumentos.

Entra en relación con la familia Miyar de Corao, que tiene una librería en

Madrid, y se casa con Ramona Dominga Díaz. En

1854 se retira a la aldea de su esposa, Corao, próxima a

Covadonga, donde residió hasta su muerte. Entre

1859 y

1876 presta colaboración como dibujante para proyectos arqueológicos.

Realizó los diseños de la

Basílica de Santa María la Real de Covadonga de estilo

neorrománico, que contrastaban con el proyecto original de

Ventura Rodríguez de diseño

clasicista y que contaba con el apoyo del

Cabildo. En su construcción, iniciada en

1877, al no tener los conocimientos de arquitectura necesarios, tuvo que ceder su puesto al arquitecto

Federico Aparici y Soriano, sin embargo pudo dirigir las obras de la

cripta.

Ejerció una actividad montañera, cazadora, naturista y desinhibida que alimentó el mito. Cuenta don

Alejandro Pidal y Mon:

«Su

verdadero teatro eran los Picos de Europa, Peña Santa, la Canal de

Trea, los gigantescos Urrieles asturianos. En ellos se perdía meses

enteros, llevando por todo ajuar un zurrón con harina de maíz y una lata

para tostarlo al fuego de la hierba seca, su carabina y cartuchos. Vino

no bebía, bebía agua en la palma de la mano; carne sólo la del rebeco

que abatía con certero disparo de su escopeta y cuya asadura tostaba

sobre la misma lata del mismo fuego. Dormía entre las últimas matas de

enebro; se bañaba al amanecer en los solitarios lagos de la montaña y al

regresar de la penosa excursión a los Picos, se refrescaba revolcándose

desnudo sobre la nieve...».

Frassinelli o las caras del explorador

Repasamos la figura de Roberto

Frassinelli y Burnitz, explorador, naturalista y arqueólogo alemán,

entre otros oficios, que en 1854 escogió como refugio la aldea de Corao,

a los pies de Picos de Europa.

La

canal de Mancorbo, en los Picos de Europa, pintado por Carlos de Haes,

1876. Una gran muestra del paisaje realista del siglo XIX.

Roberto

Frassinelli es una de esas figuras, de ojos secos y mucha tralla, que

el tiempo, azar incluido, ha diluido hasta la sombra. No fue solo un

explorador, porque decir tal cosa sería hacer un tenue acercamiento a

las huellas que dejó. Fue explorador, sí, y arqueólogo, marchante de

antigüedades y libros, fue naturalista y hasta cuentan que cirujano. Tal

vez hasta fuese poesía.

“Alguien dijo hace muchos siglos que se iban los dioses, y

como la imitación no es propiedad exclusiva de los monos, alguien

anunció mucho después que se iban los reyes y alguien ha añadido

últimamente que se va la poesía. Ni los dioses, ni los reyes, ni la

poesía se van. Los dioses y los reyes, lo más que hacen es mudar de

nombre, y la poesía lo más que hace es mudar de voz. La poesía no se irá

mientras no se vaya la humanidad” escribía en el prólogo de “El libro

de las montañas”, Antonio de Trueba, poeta predilecto de Frassinelli. Y

la poesía no se va “porque la poesía es el corazón humano”.

Roberto, nacido en la ciudad germana de Ludwisburg en 1811,

cultivó su corazón primero en las calles feudales de la urbe, amenazadas

por un capitalismo en pañales, y luego en la Universidad de Tubinga

durante tres años. Tiempo suficiente para formar parte de un par de

sociedades secretas, incluyendo la Gesellschaft der Feurreiter y la

Sociedad de Jinetes del Fuego, predicando una Alemania libre y

unificada, muy acorde con las teorías de Johann Becker, un obrero de 23

años que en 1833, desde prisión, organizaría un ataque armado contra la

guarnición de Frankfurt, sede por aquellos grises días de la Dieta de la

Confederación Germánica. Estudiantes y obreros afiliados al movimiento,

entre ellos Frassinelli, marcharon convencidos de que su insurrección

produciría una fortísima impresión en Alemania e iniciaría la muy

estimada revolución. Pero fracasaron y algunos como Carlos Schapper, que

logró huir a París donde junto a otros conspiradores fundaría la Liga

de los Proscritos, o Roberto Frassinelli emigraron a mejores latitudes.

Tras ser condenado por su papel en la revuelta, el alemán se estableció

en España.

“Su verdadero teatro eran los Picos de Europa, Peña Santa, la

Canal de Trea, los gigantescos Urrieles asturianos. En ellos se perdía

meses enteros, llevando por todo ajuar un zurrón con harina de maíz y

una lata para tostarlo al fuego de la hierba seca, su carabina y

cartuchos. Vino no bebía, bebía agua en la palma de la mano; carne sólo

la del rebeco que abatía con certero disparo de su escopeta y cuya

asadura tostaba sobre la misma lata del mismo fuego. Dormía entre las

últimas matas de enebro; se bañaba al amanecer en los solitarios lagos

de la montaña y al regresar de la penosa excursión a los Picos, se

refrescaba revolcándose desnudo sobre la nieve...”, escribía sobre

Frassinelli Don Alejandro Pidal, padre de Pedro Pidal, primer

conquistador del Naranjo de Bulnes junto a El Cainejo. Pero antes de

escoger los apagados bosques asturianos, Frassinelli pasó por Madrid.

Libros en la capital

El poeta alemán Heinrich Heine, otro de los favoritos de Roberto Frassinelli.

“Cuando

de noche pienso en Alemania/ no desciende a mis párpados el sueño/Mis

ojos no se cierran, más los mojan/mis lágrimas de fuego” cuentan los

versos de Heinrich Heine, puede que el último poeta y vencedor del

romanticismo, y que bien valdrían para expresar las calladas primeras

noches de Frassinelli en la capital española, donde ejerció de marchante

para anticuarios y bibliófilos alemanes, labor que le llevaría a tener

contacto con la familia de Antonio Miyar Otero, nacido en 1794 en la

localidad asturiana de Corao, un erudito y librero que ejerció

brillantemente durante ocho años en la extinta librería “Cruz y Miyar”.

A Antonio Miyar se le recuerda no tanto por la pasión que

volcaba en su profesión como por su papel de mártir del liberalismo

español, por lo que sería ahorcado, acusado de conspirar contra Fernando

VII, en la plaza de la Cebada de Madrid, el 11 de abril de 1831, menos

de un mes después de su detención en el domicilio del ingeniero Agustín

Marcoartu, quien logró huir. Antonio dejaba una hija, Ramona Dominga

Díaz que pronto se convertiría en el amor irreversible de Roberto

Frassinelli y Burnitz. Ambos contraerían matrimonio y se retirarían, en

1854 a Corao, a cinco kilómetros de Cangas de Onís, donde el alemán

iniciaría una etapa a medio camino entre el mito y la historia

materialista.

Antes de la década de los 50, se tendrían informes de la

presencia de Frassinelli en Asturias, concretamente en 1844, en las

Actas de la Comisión Provincial de Monumentos, creadas aquel año por

Real Orden el 13 de junio, para proteger los edificios y objetos de arte

que habían pasado a ser propiedad del Estado tras la desamortización.

Su objeto era “reunir datos de los edificios y antigüedades dignos de

conservarse, así como de libros, documentos, cuadros, estatuas,

medallas, etc., pertenecientes al Estado y dispersos por el territorio”.

Y Frassinelli participaría en la labor.

Dibujos en el norte

El

santuario dedicado a la Virgen de Covadonga. Destaca la Santa Cueva

donde, según la tradición, se habrían refugiado don Pelayo y sus

hombres durante la Batalla de Covadonga. Junto a la anterior se

encuentra la Basílica de Santa María la Real de Covadonga. Ideada por

Roberto Frassinelli y levantada entre 1877 y 1901 por el arquitecto

Federico Aparici, de estilo neorrománico construida íntegramente en

piedra caliza rosa.

Cuando llegó a Corao, en el concejo

de Onís, bajo la sombra de la Asturias cimera, la aldea se conservaba

exactamente igual a como la describió Madoz: “...en un ameno vallecito y

en la carretera que desde el interior de la provincia conduce a la de

Santander; el clima es templado y sano. Tiene 26 casas de mediana

fábrica, con muchas fuentes de buenas aguas, y dos ermitas dedicadas a

San Nicolás y a Santa Rosa de Viterbo. El terreno es de superior

calidad, y se haya fertilizado por los ríos Güeña y Chico, que se reúnen

más abajo de la población; en sus riberas se crían hermosos álamos y

grandes alisos, habiendo en otros parajes multitud de castaños, abedules

y otros árboles que proporcionan sitios de comodidad y recreo”.

Corao se extiende a ambos lados de la carretera. Entrando por

la de Nueva, la primera a casa a la derecha, de buena piedra labrada,

balcón en la fachada principal precedida por un pequeño jardín con

verja, perteneció Roberto Frassinelli, y hoy la casa, medio en ruinas,

lleva su nombre. Con 43 años y de la mano de Ramona, el alemán había

encontrado su ventana al mundo. “Allí sentó sus reales, creando en la

pintoresca aldea de Corao aquella casa modesta, con su jardín

primorosamente cultivado y su cueva”, escribía Magín Berenguer.

Aún hoy, detrás de la casona, se encuentra dicho primoroso

huerto, donde en su tiempo Frassinelli llego a plantar hasta treinta

especies de manzano bajo cuyas copas, y esto es mitología que se relata

en las noches que lo merecen, el célebre Cuélebre salía de su cueva para

esparcirse a la luz plateada de las estrellas.

En un saliente rocoso, más allá del muro que cerca el huerto,

se abre la cueva que según la tradición acogió a aquel inquilino voraz,

una mezcla de dragón alado y serpiente, de piel blindada por escamas,

salvo debajo de las barbas, que envejecía como cualquier mortal y que

fue engañado por los lugareños asustados que a la voz de “Abre la boca,

culebrón, que ahí te va el boroñón” dieron el cambiazo a su ofrenda de

pan y carne por una piedra calentada al rojo. En otras líneas fue un

cura quien lo abatió a trabucazos. Pero los oscuros mitos, lejos de

alejar a Roberto Frassinelli de la cueva, lo sedujeron y allí, “como

acogedor y natural gabinete”, el alemán estableció su estudio y todavía,

en este extraño y alejado 2008, se puede visitar la mesa sobre la que

trazó esbozos y proyectos como el de la Basílica de Santa María la Real,

construida entre 1877 y 1901 por Federico Aparici, a quien Frassinelli

cedió el testigo de la construcción por “la falta de experiencia en el

arte arquitectónico”. Eso sí, el “alemán de Corao” pudo dirigir las

obras de la Cripta. Las lechuzas y otras aves de los astros observan de

noche la caliza rosa de la Basílica, una de las inspiraciones más

destacadas de Frassinelli, por encima de otros diseños en Covadonga como

el de Camarín de la Cueva (desmantelado en 1938) o el de la Capilla del

Campo del Collado.

Como dibujante, y por mostrar un botón, también colaboró con

Amador de los Ríos en su obra "Monumentos arquitectónicos de España".

Durante sus treinta años de estancia en Asturias ganaría

impulso otra de sus facetas superlativas, la de arqueólogo, con la que

hizo méritos, como socio de Sebastián de Soto Cortés, descubriendo el

Dólmen de Abamia, una piedra que los historiadores no han sabido situar

con claridad. La excavación realizada por Frassinelli y Soto Cortés

proporcionó "cráneos, fusaiolas, hachas de piedra pulida y algunos

objetos más"... Entre estos dichos objetos contaban los paisanos un

puñado de "bolitas especiales, de barro y como naranjas, con una

agujerito en cada polo", según refiere Constantino Cabal. El Dolmen se

trasladaría al Museo Arqueológico de Madrid.

El alemán de corao

Ilustración del Cuelebre.

Evaristo

Escalera, en “Recuerdos de Asturias”, relata un viaje a Corao para

visitar a Frassinelli, aunque el nombre del alemán no aparece en los

escritos: “Después de media hora de camino, constantemente cobijados

bajo la sombra de aquellos árboles, nos detuvimos en un pueblecito

compuesto por media docena de casas, desparramadas en un valle de

aspecto risueño y pintoresco. Detuvímonos ante un portón que daba

entrada a una huerta y echamos pie a tierra. Estábamos a las puertas de

la morada que el extranjero había escogido para su residencia. Mr. S…

(Frassinelli) levantó el aldabón, empujó la puerta y nosotros marchamos

en su seguimiento. Nos encontramos dentro de un reducido pero excelente

jardín, donde se respiraba una atmósfera embalsamada». Escalera se

asombraría de la misma manera con los “vastos conocimientos” del alemán y

con su café templado y limpio, y seguiría: “Mr. S... honrará de seguro

el país que elija por segunda patria y nosotros nos felicitaríamos de

que Asturias detuviera su planta y le encadenara a sus montañas por

medio de sus costumbres sencillas y sus grandes recuerdos”.

Frassinelli fallecería en 1887, trasladándose su cuerpo al

pequeño y umbrío cementerio junto a la iglesia de Santa Eulalia de

Abamia, ahora abandonado a las enredaderas y a los susurros. Luego, el

“alemán de Corao” recibiría más ilustre sepultura en el interior de la

iglesia, donde según un fabulador texto del “Libro de los Testamentos”

reposaron el primer rey de la Monarquía asturiana, Pelayo y su esposa

Gaudosia, durante quinientos años antes de ser trasladados a Covadonga.

Los lugareños dieron a un punto del macizo del Cornión, en la

ruta al Lago Enol, el nombre de “El pozo del alemán”, un rincón escogido

por Frassinelli para sus meditaciones, rodeado de las hayas y sus ecos y

custodiado por los cuervos del cielo.

el alemán de corao. Roberto Frassinelli, un romántico, en un retrato de la época.

En la iglesia de Santa Eulalia de Abamia, bajo una

modesta losa de pizarra, reposan los restos de Roberto Frassinelli. No

siempre estuvieron allí. Hasta 1977, los escasos iniciados que se

internaban en aquel paraje fantasmal para rendir un tributo casi secreto

a un personaje que había muerto dejando tras de sí una larga serie de

enigmas tenían que alejarse unos pasos del templo para adentrarse entre

la agreste vegetación de un cementerio medio abandonado y rebuscar el

sepulcro que acogía sus cenizas. El traslado de sus huesos fue el inicio

de un 'movimiento' de recuperación de su figura y su legado que llegó a

su momento álgido en 1987, cuando, con motivo del centenario de su

muerte, se celebró una exposición que arrojó no poca luz sobre la vida y

el legado de quien fuera una de las figuras más importantes de la

cultura asturiana del XIX. Después, volvió el silencio.

Pese a que no puede decirse que haya caído del todo en el

olvido, lo cierto es que el nombre de Roberto Frassinelli pasa hoy

inadvertido no ya para quienes visitan el santuario de Covadonga,

escenario de la mayor parte de sus inquietudes y desvelos, sino para

muchos asturianos que jamás han oído hablar de su existencia. Y sin

embargo, tanto el personaje como sus tribulaciones merecen que se les

preste, cuando menos, un poco de atención, por más que en su biografía

sean pocos los datos concretos y entregarse a una reconstrucción de lo

que fue su vida suponga muchas veces internarse por los territorios de

la hipótesis, cuando no de la invención más o menos afortunada. Sabemos

que Frassinelli nació en la localidad alemana de Ludwisburg en 1811 y

que, entre 1831 y 1833, estudió en la Universidad de Tubinga las

asignaturas de zoología, anatomía, química, botánica, cirugía y

fisiología. También que formó parte de varias sociedades secretas y

corrientes revolucionarias -entre ellas, la 'Gesellschaft der

Feurreiter' y la 'Sociedad de los Jinetes del Fuego'- cuyos preceptos se

regían por el entonces omnipresente ideal romántico. En 1833 podemos

situarle entre los participantes en las revueltas de Frankfurt, y

podemos afirmar con bastante solvencia que tres años después fue

condenado por sus actividades políticas, lo que hizo que tomara la

decisión de abandonar su país natal y buscar cobijo en España.

Una vez instalado en su nuevo destino, comenzó a trabajar

como marchante para una clientela formada en su mayoría por anticuarios

y bibliófilos alemanes. Unas actas de la Comisión Provincial de

Monumentos dan fe de que estuvo en Asturias en 1844, pero no sería hasta

unos años más tarde cuando el principio de una relación meramente

profesional iba a acabar modificando para siempre las líneas maestras de

su destino. En una fecha indeterminada, entabló tratos con los Miyar

-una familia de Corao que poseía una librería en Madrid- y al poco

tiempo contrajo matrimonio con una de sus componentes, Ramona Domingo

Díaz, a cuyo pueblo natal se trasladarían no mucho después. Corría el

año 1854.

No es difícil imaginar la fascinación que tuvo que sentir

Frassinelli la primera vez que contempló los Picos de Europa, ni

tampoco la turbación que debió de acompañar su descubrimiento de

Covadonga. El indiscutible 'sancta sanctorum' de los asturianos vivía

sus horas más bajas en aquella época, y el alemán -que, pese a no ser

hombre especialmente religioso, sí hacía gala de un ardor romántico que

le llevó a considerar que aquel valle condensaba las principales señas

de identidad históricas y naturales de Asturias y que, en consecuencia,

debía adquirir una categoría simbólica que trascendiera su condición de

lugar de peregrinaje en decadencia- se le antojó un espacio de

revelación que, como tal, tenía que condensar los rasgos más señalados

de la idiosincrasia astur para convertirse en una ventana desde la que

otear el futuro sin llegar a perder nunca de vista el pasado.

Frassinelli entabló amistad con el obispo Sanz y Forés, que pronto se

convertiría en uno de sus principales valedores, y utilizó sus

conocimientos artísticos para aplicarlos al estudio de lo que Jovellanos

denominara 'arquitectura asturiana' y diseñar un camarín que

sustituyera al antiguo templo colgante, destrozado por un incendio, y

albergara la imagen de la Virgen en un marco plagado de referencias al

legado de un reino ya extinto que languidecía en el olvido. Sus ideas

para Covadonga anularon el proyecto que el arquitecto madrileño Ventura

Rodríguez había llevado a cabo para construir un templo en aquel lugar,

y, después de levantar en la Santa Cueva el oratorio de La Santina,

Frassinelli comenzó a trabajar en el diseño de una basílica que

finalmente acabaría yéndosele de las manos. Sanz y Forés fue reemplazado

en la curia ovetense por Martínez Vigil, y el nuevo obispo, conocedor

de que el alemán no poseía el título de arquitecto, desconfió de la

capacidad de éste para dirigir una obra de tal envergadura. Los planos,

con todo, sólo sufrieron ligeros retoques por parte de su continuador,

Federico Aparici, y Frassinelli acabó haciéndose cargo de la cripta.

Entre tanto, aquel hombre llegado del norte de Europa que

había encontrado en el oriente asturiano su Ítaca personal había ido

labrándose con su peculiar 'modus vivendi' una suerte de leyenda que, en

algunos casos, trascendió sus méritos artísticos. 'El Alemán de Corao'

-como empezó a ser conocido en la zona- solía embarcarse en largas

excursiones por las montañas, desarrolló un estilo de vida tan

excéntrico como desinhibido (durante muchos años se le recordó

revolcándose desnudo entre la nieve o tomando baños en un recodo de la

vega del Enol que desde entonces se ha venido conociendo como 'El Pozo

del Alemán') y llegó a instalar un estudio natural en la llamada Cueva

del Cuélebre, donde la superstición popular había fijado la morada de

uno de los seres más conocidos y temibles de la mitología astur. Su

amigo Alejandro Pidal, que solía acompañarle en sus salidas, escribió en

una nota publicada unos días después de su muerte que «su verdadero

teatro eran los Picos de Europa», y aunque sean muy pocos los retratos

que han llegado hasta nosotros de Frassinelli -quien esto escribe sólo

ha sido capaz de ver uno, y desconoce si existen más-, puede que la

imagen que mejor lo describa sea un óleo de Caspar David Friedrich que

muestra a un hombre de espaldas ante un paisaje rocoso difuminado por

una niebla tan tupida como inquietante. No podemos ver su cara, ni la

expresión de sus ojos ante la temible belleza que se le aparece

enfrente, pero sí podemos adivinar en su gesto una actitud de orgullo

ante el desafío que se le avecina, y una cierta altanería con la que

materializa su voluntad de superarlo.

Frassinelli murió en su casa de Corao en 1887, y lo

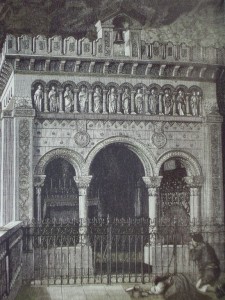

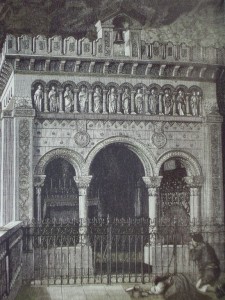

cierto es que poco queda hoy de su obra. Si conocemos el camarín que

diseñó para la cueva se debe a que, por fortuna, han llegado hasta

nosotros fotografías suficientes como para hacernos una idea cabal de su

alzado. La cripta de la basílica, que no siempre está abierta al

público, también puede dar pistas acerca de cómo hubiera sido ese templo

con el que el alemán quiso reivindicar un tiempo perdido y un esplendor

extraviado por los recovecos de la desmemoria. Podemos disfrutar, por

suerte, de los espléndidos dibujos en los que retrató los edificios

prerrománicos y de los parajes que, de un modo tan persistente como

enigmático, acompañaron su vida. Alejandro Pidal dejó escrito que

Covadonga no podía perder el recuerdo de uno de sus más acérrimos

defensores. Más de un siglo después, apenas queda memoria allí de quien

se dejó los ojos intentando que aquel valle oscuro y frondoso estuviera a

la altura de su historia. En las altas instancias culturales, tan

desinformadas muchas veces, tampoco parece que 'El alemán de Corao'

corra mejor suerte. Dentro de un año y medio se cumplirá el bicentenario

de su nacimiento, y no estaría bien desaprovechar la oportunidad que

brinda el calendario. Asturias, que tan mal trata con frecuencia a sus

mejores hombres, aún está a tiempo de saldar las cuentas que tiene

pendientes con una de sus figuras más encantadoramente heterodoxas.

También con uno de sus más entregados hijos adoptivos.

El aleman de Corao

Su nombre completo era Roberto Frasinelli Burnitz. Llego a Corao, concejo de Cangas de Onfs, un dia incierto de mediados del siglo XIX y, desde el momento mismo de poner el pie en el pueblo, entro a formar parte de ese mundo insolito y extraño que es, tan a menudo, la tierra asturiana, junto a xanas y nuberus, junto a cuelebres, guaxas y leyendas teñidas del verde de los montes.

Un pueblo malva en un valle de esmeralda

Para llegar a Corao hay que salir de Cangas de Onis como para dirigirse a Covadonga. Pero mucho antes de emprender el ascenso del valle tomando el camino que conduce al santuario, la carretera se desvfa hacia la izquierda para dirigirse a San Vicente de la Barquera. El primer poblado que atraviesa esta vfa comarcal es Corao.

Dicen que este lugar, como tantos otros pueblos chicos de España, ya no es ni sombra de lo que fue. Lo dicen sus gentes, pero lo proclaman tambien sus casonas abandonadas, cubiertas por fuera de hiedras y por dentro de escombros. Es un abandono verde, musitado por el rio en voz Baja. Hay una soledad rezada por el agua y por los hierbajos que se enmarafian entre los muros medio caidos. Recorriendo Corao, uno no puede zafarse de asociar imagenes, colores, sonidos, en una armonia extraña insolita que inspira el ambiente.

Si uno pregunta alli por don Roberto el Aleman, cualquiera le dara raz6n. Y no porque quede nadie de los que le conocieron, sino porque su persona forma parte de la vida ancestral del pueblo, como una leyenda que late y que seguira latiendo mientras quede alli —no se aun por cuanto tiempo— un solo habitante. Don Roberto es confirmacion de mitos y justificaci6n de ritos y hablar de el, de lo que hacia y hasta de lo que se suponia que hacia, forma un todo con las eras, con las covachas, con el canto de los gallon y con el paso de los pocos automoviles que se detienen en la calle principal.

Pero lo curioso de esa vivencia que los de Corao tienen de Roberto Frasinelli es que su persona real se diluye en el misterio. Todos saben que estuvo alli, que vivio en aquella casa, que le enterraron arriba, en la aldea de Abamia, que hacia viajes, que cultivaba especies insolitas de ciruelas, que pasaban dias y hasta meses sin que nadie le viera. Pero, en ese mismo recuerdo, existe un regusto especial por lo que nadie supo nunca de el, por su persona, por su origen, por sus actividades autenticas, por su vida intima. Hay una especie de dicotomia entre su vida publica —aparente e inmediata— y su esencia mas profunda, que hay que ir adivinando, casi inventando, lo mismo que le reinvento don Mario Roso de Luna cuando le hizo protagonista misterioso de su libro El tesoro de los lagos de Somiedo, muchos años despues de su muerte.

El hombre y su entorno

Reconstruir hoy la biografia de Roberto Frasinelli es practicamente imposible, porque en ella se integran, a partes iguales, la realidad, la fantasia popular y la ignorancia supina de sucesos y de motivaciones. Pero realmente parece que su vida comienza en aquel pueblo asturiano donde aparecio un buen dia, sobrepasados los cuarenta años, con una carpeta de dibujos entre los que habia —unico enlace con una vida lejana un retrato a lapiz de su madre. A partir de aquel momento, Corao fue su tierra, su familia y su historia. Y todos los rumores que giraron en torno suyo —de que si habia salido de Alemania como exiliado politico, y de que si era mason, teosofo o rosacruz— no fueron mas que ese aliño que el pueblo necesita para crearse un mito.

La vida real de Frasinelli, la conocida y recordada, encaja perfectamente en una estructura iniciatica que podria escarbarse tambien en personajes clave de la historia paralela: una vida en la que, por encima de intimidades familiares o sociologicas, se encajan una serie de condicionamientos culturales que, paso a paso, nos van formando el retrato robot del hombre fuera de serie, ese ser que no puede integrarse mas que en el conjunto de individualidades esporadicas tocadas por un carisma facilmente transformable en mito, en leyenda, en fabula para ser contada al amor de la lumbre.

Corao y su entorno magico eran, para aquel aleman, el inicio de una vida que, seguramente, antes no habia pasado de tentativas y amagos. Alli venia a consumarse una necesidad trascendente y todo lo demas era preferible —para el— ser olvidado o guardado en los entresijos de la mente como la indispnensable preparacion de ese instante vital que alli tendria lugar. En muchos aspectos, lo que Frasinelli fue en Corao es lo mismo que fue nuestro gran heterodoxo Benito Arias Montano --otro personaje preferido de Roso de Luna— a partir del momento en que abandono definitivamente su trabajo como bibliotecario del monasterio de El Escorial y se retiro a vivir su vida plenamente en el refugio de Aracena. Con la diferencia de que de Arias Montano se sabe mucho de su vida anterior y poco de aquellos años de retiro mistico, mientras que con el Aleman de Corao viene a suceder casi lo contrario. Por eso, Corao es un partir de cero y por eso tambien todo lo que nos llevase a rastrear en su intimidad anterior seria profanacion del mito, destrozo de su significado.

Los supuestos iniciaticos

La gente de Corao indica sin vacilaciones .1a casa que habit6 Frasinelli. Es una casona tradicional, decimon6nica, simetrica, que entrega toda su fachada a una vieja avenida abandonada, formada por esos arboles de los que nunca logro recordar el nombre, tan corrientes en Asturias, que unen materialmente sus ramas unos a otros y llegan a formar tuneles vegetales, espesos e indestructibles. Detras de la casa hay gradas y cultivos. Y dicen que don Roberto dedicaba mucho de su tiempo a los frutales y que consigui6, gracias a injertos desconocidos, hasta veintisiete variedades distintas de ciruelas.

Pero es un poco mas alla de los campos, a cosa de un quiIometro de la casona, donde se encuentra la primera marca iniciatica de nuestro personaje. Se suben unos metros de ladera espinosa y umbria, por una senda que se retuerce, y se alcanza una oquedad de rocas que la gente llam6 siempre la Cueva del Cuelebre. A ese agujero que se adentra en las entrañas de la tierra se retiraba Frasinelli a escribir, a dibujar, a leer o, simplemente, a meditar. Y atin esta alli, como si fuera pecado tocarla, la mesa de piedra que se hizo instalar en medio de la boveda de rocas y el banco en que se sentaba, mirando a los campos verdes y al lejano pueblo malva.

Resulta profundamente significativa la eleccion del aleman. Significativa porque la cueva y la serpiente han estado jugando un papel simbolico en todo el contexto mitico popular asturiano. Porque no es dificil asociar aqui, como en tantos otros casos parecidos, a la serpiente con el tesoro simbolico que se esconde en las cuevas y cuyo significado de conocimiento trascendente puede reencontrarse en toda la sabiduria popular europea. Frasinelli llevaba la cueva sus papeles mas preciosos y los hizo guardar en una casamata que no era mas que un muro con alacenas adosado a la pared lateral de la carcava.

Muy a menudo, tanto en invierno como en verano, la gente de Corao veia pasar a don Roberto camino de los lagos. Subia a pie siempre y, segun se asegura, se bañaba en una poza umbria que hay mas alla del lago Ercina y que todavia hoy conserva el nombre que le puso la gente en recuerdo suyo: el pozo del Aleman. Y solo imaginar lo que podia ser ese Camino —10 quilometros en linea recta desde Corao, que facilmente se convertirian en 20 por los senderos de cabras— y comprobar la temperatura del agua de la poza es ya otra muestra del calibre humano —o sobrehumano, tal vez— de aquel hombre que eligio un enclave secularmente magico para vivir y trabajar.

La tradicion de los constructores

En Roberto Frasinelli hubo una pasion casi mistica por Covadonga. Eso lo sabe la gente y lo recuerdan todavia algunos frailes del monasterio. La antigua cueva que sacralizaron la tradiciOn y la historia fue para el algo mas que un mito. Probablemente extrajo del mito una realidad mucho mas profunda que la que deja entrever la leyenda. En cualquier caso, aquel enclave tenia para el algo que merecia todos los esfuerzos y toda la dedicaciOn. Y podemos tener la seguridad de que aquel algo no era precisamente la devocion popular que sacralizo el enclave. o, al menos, no era solo eso.

Frasinelli se mantuvo durante anos enteros junto al entonces obispo de Oviedo, Sanz y Fords, proyectando planos y detalles de la que habria de ser la futura basilica de Covadonga y fue el autor de una capilla en la cueva que se destruyo por un incendio algunos años despues. Por lo que sabemos de la obra realizada y de los proyectos en los que colaboro aquel extraño aleman trataba de trasladar al templo los canones arquitectonicos y los ,elementos simbolicos que regian la ,primitiva arquitectura sagrada de la comarca.

Un escritor /contemporaneo, Mendez Mori, lo confirma diciendo:....y reprodujo en toda ella, con admirable exactitud, detalles muy preciosos de las Iglesias de Naranco, Villaviciosa y Valdedios.

Lo que hay de grave en la historiografia academica del arte o de la historia es que, en lineas generales, el estudio no suele pasar de una vision superficial de los hechos y de las obras. En el caso de la arquitectura asturiana primitiva, que Frasinelli conocia muy bien —y no solo desde su aspecto puramente estetico-- se ha hecho constante hincapie sobre sus aspectos formales: primitivismo, imitacion mas o menos consciente de los moldes orientales y carolingios, pero se ha ignorado el sustrato Magico que presidi6 inalterablemente la construccion, un sustrato que iba ligado a esquemas ancestrales trasladados a una creencia aceptada —el cristianismo—, pero conservadores de unos mOdulos de conocimiento que afloraban en todas las obras que se realizaron en aquella epoca, desde el simbolismo trascendente de las figuras de San Miguel de Lillo a las parcelas arquitectonicas del Conventin.

Esas directrices magicas, desconocidas de los historiadores y presentidas y vividas por el pueblo, habian calado hondo en Frasinelli, que sabia muy bien hasta que punto se correspondian a la forma de sentir la trascendencia propia de aquella tierra. Por eso precisamente intent6 conservarlas, revivirlas en aquel Lugar --Covadonga— que era, en cierto modo, resumen y nucleo de todo el mundo de sabiduria antigua que constituia aun el viejo principado.

Por desgracia, España era, ya entonces, un mundo de funcionarios, de leyes insondables. Y alguien descubri6 que Roberto Frasinelli no poseia ningun tftulo oficial de arquitectura. Todo lo que habia proyectado se destruy6, se desvirtuo, se altero, o se conservo parcialmente, pero los pianos y las maquetas del santuario fueron firmados por un arquitecto autorizado y el nombre del aleman se ignoro olimpicamente a la hora del reconocimiento de una obra en la que habia tornado una parte activisima, vital y definitiva.

Los intrincados recovecos de la individualidad

No sabemos —y nunca podriamos saberlo— hasta que punto pudo afectar aquella ignorancia al alma de buscador de aquel aleman, del mismo modo que no podriamos saber si realmente le satisfizo y le compens6 ser nombrado correspondiente de las reales academias de Bellas Artes y de la Historia. La biografia anecdotica de personajes como el es, muy a menudo, un misterio que nadie logra desvelar totalmente. A menudo, incluso, surgen las contradicciones, los absurdos, las dobles y hasta las triples versiones de hechos que, en ellos, significaban mucho menos que un concreto tipo de realidad que supera con creces la anecdota. De Frasinelli, por ejemplo, se cuentan distintas versiones de los motivos que le llevaron hasta Asturias. Segun una —la que anteriormente comentaba fue por una cuestion politica. Otros aseguran que vino como agente de una compañia compradora de obras de arte, que Frasinelli se encargaba de proporcionar.

El mismo, por su parte, confeso en una ocasiOn a un conocido que llego a Asturias enfermo y que su curacion le decidi6 a no abandonar aquella tierra.

Que todo ello o nada sea cierto no cambia las cosas. El ser humano, muy a menudo, ha de ser medido por su entorno, porque resulta que su esencia es su misma busqueda incansable de la realidad, sin que los sucesos lleguen a efectar su marcha, constantemente sorprendente, imprevisible a los ojos que buscan la logica inmediata de las cosas.

En estos casos, creo que hay que buscar menos el que y mas el porque de los hechos. Y por poco que se sepa de ellos, surgen las razones y las causas trascendentes de los mismos, avasallandolo todo y clarificando unos fines concretos e indiscutibles. be Frasinelli se dijo que tuvo una intuicion de autentico radiestesista del pasado y que señalo lugares estrictos donde las excavaciones descubrieron monumentos megaliticos totalmente ignorados y jamas vistos. En estas investigaciones, la aldea de Abamia y sus alrededores jugaron un papel importante en el quehacer del aleman de Corao.

Abamia es un minimo conjunto de casuchas situado en el termino de Corao, tres quilometros monte arriba por una trocha que solo los tractores pueden vencer. Alli hay una iglesia en ruinas y un pequeño cementerio. La iglesia se pudre bajo hiedras y aliagas. Se cayeron los techos y las pinturas que decoraron sus muros van despegandose a pedazos, vencidas por la humedad. Pero aun es posible reconocer, en la puerta principal, toda una serie de figuras esculpidas que hablan de una tradicion hermetica que estuvo presente en la idea de los constructores que levantaron aquel templo. Y en el interior, tapadas por la hojarasca, hay dos lapidas. Una no tiene mas que una espada esculpida en su tapa de piedra. La otra lleva una leyenda que proclama que contiene —o que contuvo-- los restos de Gaudiosa, la esposa de Pelayo, el mitico vencedor de la no menos mitica Covadonga.

En torno a aquel caserio encontro Frasinelli varios dolmenes y hasta, segun se dice, un pasadizo subterraneo que luego se perdi6. Pero lo significativo es que, llegado el momento de su muerte —en 1887— eligio aquel cementerio perdido en los montes para ser enterrado. Su lapida, partida y borrosa ya, cierra un nicho de aquel camposanto abandonado, en el centro mismo del enclave magic(o y misterioso que tan bien conocia don Roberto. Su misma elecci6n es ya, en si misma, un porque fundamental de su vida, un deseo de estar para siempre en aquel Lugar que habia sido marcado con los signos trascendentes desde el albor de los tiempos.

En el pueblo, mientras preguntaba y trataba de saber un poco mas de Frasinelli, me contaron un Ultimo hecho insolito.

Dice la gente que cada año, sin faltar uno solo, unas personas a quienes nadie conoce suben a pie hasta Abamia el dia del aniversario de su muerte para depositar un ramo de rosas blancas y rojas junto a su tumba. Cuando yo subi, las Flores estaban ya secas desde la Ultima vez, pero eran el testimonio de que alguien --no se quien, ni falta que hace— recuerdan a aquel hombre que se comporto como un iniciado de tiempos pasados y vivio extrayendole a la tierra de adopcion el misterio insondable que todavia encierra.

El aleman de Corao

Su nombre completo era Roberto Frasinelli Burnitz. Llego a Corao, concejo de Cangas de Onfs, un dia incierto de mediados del siglo XIX y, desde el momento mismo de poner el pie en el pueblo, entro a formar parte de ese mundo insolito y extraño que es, tan a menudo, la tierra asturiana, junto a xanas y nuberus, junto a cuelebres, guaxas y leyendas teñidas del verde de los montes.

Un pueblo malva en un valle de esmeralda

Para llegar a Corao hay que salir de Cangas de Onis como para dirigirse a Covadonga. Pero mucho antes de emprender el ascenso del valle tomando el camino que conduce al santuario, la carretera se desvfa hacia la izquierda para dirigirse a San Vicente de la Barquera. El primer poblado que atraviesa esta vfa comarcal es Corao.

Dicen que este lugar, como tantos otros pueblos chicos de España, ya no es ni sombra de lo que fue. Lo dicen sus gentes, pero lo proclaman tambien sus casonas abandonadas, cubiertas por fuera de hiedras y por dentro de escombros. Es un abandono verde, musitado por el rio en voz Baja. Hay una soledad rezada por el agua y por los hierbajos que se enmarafian entre los muros medio caidos. Recorriendo Corao, uno no puede zafarse de asociar imagenes, colores, sonidos, en una armonia extraña insolita que inspira el ambiente.

Si uno pregunta alli por don Roberto el Aleman, cualquiera le dara raz6n. Y no porque quede nadie de los que le conocieron, sino porque su persona forma parte de la vida ancestral del pueblo, como una leyenda que late y que seguira latiendo mientras quede alli —no se aun por cuanto tiempo— un solo habitante. Don Roberto es confirmacion de mitos y justificaci6n de ritos y hablar de el, de lo que hacia y hasta de lo que se suponia que hacia, forma un todo con las eras, con las covachas, con el canto de los gallon y con el paso de los pocos automoviles que se detienen en la calle principal.

Pero lo curioso de esa vivencia que los de Corao tienen de Roberto Frasinelli es que su persona real se diluye en el misterio. Todos saben que estuvo alli, que vivio en aquella casa, que le enterraron arriba, en la aldea de Abamia, que hacia viajes, que cultivaba especies insolitas de ciruelas, que pasaban dias y hasta meses sin que nadie le viera. Pero, en ese mismo recuerdo, existe un regusto especial por lo que nadie supo nunca de el, por su persona, por su origen, por sus actividades autenticas, por su vida intima. Hay una especie de dicotomia entre su vida publica —aparente e inmediata— y su esencia mas profunda, que hay que ir adivinando, casi inventando, lo mismo que le reinvento don Mario Roso de Luna cuando le hizo protagonista misterioso de su libro El tesoro de los lagos de Somiedo, muchos años despues de su muerte.

El hombre y su entorno

Reconstruir hoy la biografia de Roberto Frasinelli es practicamente imposible, porque en ella se integran, a partes iguales, la realidad, la fantasia popular y la ignorancia supina de sucesos y de motivaciones. Pero realmente parece que su vida comienza en aquel pueblo asturiano donde aparecio un buen dia, sobrepasados los cuarenta años, con una carpeta de dibujos entre los que habia —unico enlace con una vida lejana un retrato a lapiz de su madre. A partir de aquel momento, Corao fue su tierra, su familia y su historia. Y todos los rumores que giraron en torno suyo —de que si habia salido de Alemania como exiliado politico, y de que si era mason, teosofo o rosacruz— no fueron mas que ese aliño que el pueblo necesita para crearse un mito.

La vida real de Frasinelli, la conocida y recordada, encaja perfectamente en una estructura iniciatica que podria escarbarse tambien en personajes clave de la historia paralela: una vida en la que, por encima de intimidades familiares o sociologicas, se encajan una serie de condicionamientos culturales que, paso a paso, nos van formando el retrato robot del hombre fuera de serie, ese ser que no puede integrarse mas que en el conjunto de individualidades esporadicas tocadas por un carisma facilmente transformable en mito, en leyenda, en fabula para ser contada al amor de la lumbre.

Corao y su entorno magico eran, para aquel aleman, el inicio de una vida que, seguramente, antes no habia pasado de tentativas y amagos. Alli venia a consumarse una necesidad trascendente y todo lo demas era preferible —para el— ser olvidado o guardado en los entresijos de la mente como la indispnensable preparacion de ese instante vital que alli tendria lugar. En muchos aspectos, lo que Frasinelli fue en Corao es lo mismo que fue nuestro gran heterodoxo Benito Arias Montano --otro personaje preferido de Roso de Luna— a partir del momento en que abandono definitivamente su trabajo como bibliotecario del monasterio de El Escorial y se retiro a vivir su vida plenamente en el refugio de Aracena. Con la diferencia de que de Arias Montano se sabe mucho de su vida anterior y poco de aquellos años de retiro mistico, mientras que con el Aleman de Corao viene a suceder casi lo contrario. Por eso, Corao es un partir de cero y por eso tambien todo lo que nos llevase a rastrear en su intimidad anterior seria profanacion del mito, destrozo de su significado.

Los supuestos iniciaticos

La gente de Corao indica sin vacilaciones .1a casa que habit6 Frasinelli. Es una casona tradicional, decimon6nica, simetrica, que entrega toda su fachada a una vieja avenida abandonada, formada por esos arboles de los que nunca logro recordar el nombre, tan corrientes en Asturias, que unen materialmente sus ramas unos a otros y llegan a formar tuneles vegetales, espesos e indestructibles. Detras de la casa hay gradas y cultivos. Y dicen que don Roberto dedicaba mucho de su tiempo a los frutales y que consigui6, gracias a injertos desconocidos, hasta veintisiete variedades distintas de ciruelas.

Pero es un poco mas alla de los campos, a cosa de un quiIometro de la casona, donde se encuentra la primera marca iniciatica de nuestro personaje. Se suben unos metros de ladera espinosa y umbria, por una senda que se retuerce, y se alcanza una oquedad de rocas que la gente llam6 siempre la Cueva del Cuelebre. A ese agujero que se adentra en las entrañas de la tierra se retiraba Frasinelli a escribir, a dibujar, a leer o, simplemente, a meditar. Y atin esta alli, como si fuera pecado tocarla, la mesa de piedra que se hizo instalar en medio de la boveda de rocas y el banco en que se sentaba, mirando a los campos verdes y al lejano pueblo malva.

Resulta profundamente significativa la eleccion del aleman. Significativa porque la cueva y la serpiente han estado jugando un papel simbolico en todo el contexto mitico popular asturiano. Porque no es dificil asociar aqui, como en tantos otros casos parecidos, a la serpiente con el tesoro simbolico que se esconde en las cuevas y cuyo significado de conocimiento trascendente puede reencontrarse en toda la sabiduria popular europea. Frasinelli llevaba la cueva sus papeles mas preciosos y los hizo guardar en una casamata que no era mas que un muro con alacenas adosado a la pared lateral de la carcava.

Muy a menudo, tanto en invierno como en verano, la gente de Corao veia pasar a don Roberto camino de los lagos. Subia a pie siempre y, segun se asegura, se bañaba en una poza urnbria que hay mas alla del lago Ercina y que todavia hoy conserva el nombre que le puso la gente en recuerdo suyo: el pozo del Aleman. Y solo imaginar lo que podia ser ese Camino —10 quilometros en linea recta desde Corao, que facilmente se convertirian en 20 por los senderos de cabras— y comprobar la temperatura del agua de la poza es ya otra muestra del calibre humano —o sobrehumano, tal vez— de aquel hombre que eligio un enclave secularmente magico para vivir y trabajar.

La tradicion de los constructores

En Roberto Frasinelli hubo una pasion casi mistica por Covadonga. Eso lo sabe la gente y lo recuerdan todavia algunos frailes del monasterio. La antigua cueva que sacralizaron la tradiciOn y la historia fue para el algo mas que un mito. Probablemente extrajo del mito una realidad mucho mas profunda que la que deja entrever la leyenda. En cualquier caso, aquel enclave tenia para el algo que merecia todos los esfuerzos y toda la dedicaciOn. Y podemos tener la seguridad de que aquel algo no era precisamente la devocion popular que sacralizo el enclave. o, al menos, no era solo eso.

Frasinelli se mantuvo durante anos enteros junto al entonces obispo de Oviedo, Sanz y Fords, proyectando planos y detalles de la que habria de ser la futura basilica de Covadonga y fue el autor de una capilla en la cueva que se destruyo por un incendio algunos años despues. Por lo que sabemos de la obra realizada y de los proyectos en los que colaboro aquel extraño aleman trataba de trasladar al templo los canones arquitectonicos y los ,elementos simbolicos que regian la ,primitiva arquitectura sagrada de la comarca.

Un escritor /contemporaneo, Mendez Mori, lo confirma diciendo:....y reprodujo en toda ella, con admirable exactitud, detalles muy preciosos de las Iglesias de Naranco, Villaviciosa y Valdedios.

Lo que hay de grave en la historiografia academica del arte o de la historia es que, en lineas generales, el estudio no suele pasar de una vision superficial de los hechos y de las obras. En el caso de la arquitectura asturiana primitiva, que Frasinelli conocia muy bien —y no solo desde su aspecto puramente estetico-- se ha hecho constante hincapie sobre sus aspectos formales: primitivismo, imitacion mas o menos consciente de los moldes orientales y carolingios, pero se ha ignorado el sustrato Magico que presidi6 inalterablemente la construccion, un sustrato que iba ligado a esquemas ancestrales trasladados a una creencia aceptada —el cristianismo—, pero conservadores de unos mOdulos de conocimiento que afloraban en todas las obras que se realizaron en aquella epoca, desde el simbolismo trascendente de las figuras de San Miguel de Lillo a las parcelas arquitectonicas del Conventin.

Esas directrices magicas, desconocidas de los historiadores y presentidas y vividas por el pueblo, habian calado hondo en Frasinelli, que sabia muy bien hasta que punto se correspondian a la forma de sentir la trascendencia propia de aquella tierra. Por eso precisamente intent6 conservarlas, revivirlas en aquel Lugar --Covadonga— que era, en cierto modo, resumen y nucleo de todo el mundo de sabiduria antigua que constituia aun el viejo principado.

Por desgracia, España era, ya entonces, un mundo de funcionarios, de leyes insondables. Y alguien descubri6 que Roberto Frasinelli no poseia ningun tftulo oficial de arquitectura. Todo lo que habia proyectado se destruy6, se desvirtuo, se altero, o se conservo parcialmente, pero los pianos y las maquetas del santuario fueron firmados por un arquitecto autorizado y el nombre del aleman se ignoro olimpicamente a la hora del reconocimiento de una obra en la que habia tornado una parte activisima, vital y definitiva.

Los intrincados recovecos de la individualidad

No sabemos —y nunca podriamos saberlo— hasta que punto pudo afectar aquella ignorancia al alma de buscador de aquel aleman, del mismo modo que no podriamos saber si realmente le satisfizo y le compens6 ser nombrado correspondiente de las reales academias de Bellas Artes y de la Historia. La biografia anecdotica de personajes como el es, muy a menudo, un misterio que nadie logra desvelar totalmente. A menudo, incluso, surgen las contradicciones, los absurdos, las dobles y hasta las triples versiones de hechos que, en ellos, significaban mucho menos que un concreto tipo de realidad que supera con creces la anecdota. De Frasinelli, por ejemplo, se cuentan distintas versiones de los motivos que le llevaron hasta Asturias. Segun una —la que anteriormente comentaba fue por una cuestion politica. Otros aseguran que vino como agente de una compañia compradora de obras de arte, que Frasinelli se encargaba de proporcionar.

El mismo, por su parte, confeso en una ocasiOn a un conocido que llego a Asturias enfermo y que su curacion le decidi6 a no abandonar aquella tierra.

Que todo ello o nada sea cierto no cambia las cosas. El ser humano, muy a menudo, ha de ser medido por su entorno, porque resulta que su esencia es su misma busqueda incansable de la realidad, sin que los sucesos lleguen a efectar su marcha, constantemente sorprendente, imprevisible a los ojos que buscan la logica inmediata de las cosas.

En estos casos, creo que hay que buscar menos el que y mas el porque de los hechos. Y por poco que se sepa de ellos, surgen las razones y las causas trascendentes de los mismos, avasallandolo todo y clarificando unos fines concretos e indiscutibles. be Frasinelli se dijo que tuvo una intuicion de autentico radiestesista del pasado y que señalo lugares estrictos donde las excavaciones descubrieron monumentos megaliticos totalmente ignorados y jamas vistos. En estas investigaciones, la aldea de Abamia y sus alrededores jugaron un papel importante en el quehacer del aleman de Corao.

Abamia es un minimo conjunto de casuchas situado en el termino de Corao, tres quilometros monte arriba por una trocha que solo los tractores pueden vencer. Alli hay una iglesia en ruinas y un pequeño cementerio. La iglesia se pudre bajo hiedras y aliagas. Se cayeron los techos y las pinturas que decoraron sus muros van despegandose a pedazos, vencidas por la humedad. Pero aun es posible reconocer, en la puerta principal, toda una serie de figuras esculpidas que hablan de una tradicion hermetica que estuvo presente en la idea de los constructores que levantaron aquel templo. Y en el interior, tapadas por la hojarasca, hay dos lapidas. Una no tiene mas que una espada esculpida en su tapa de piedra. La otra lleva una leyenda que proclama que contiene —o que contuvo-- los restos de Gaudiosa, la esposa de Pelayo, el mitico vencedor de la no menos mitica Covadonga.

En torno a aquel caserio encontro Frasinelli varios dolmenes y hasta, segun se dice, un pasadizo subterraneo que luego se perdi6. Pero lo significativo es que, llegado el momento de su muerte —en 1887— eligio aquel cementerio perdido en los montes para ser enterrado. Su lapida, partida y borrosa ya, cierra un nicho de aquel camposanto abandonado, en el centro mismo del enclave magic(o y misterioso que tan bien conocia don Roberto. Su misma elecci6n es ya, en si misma, un porque fundamental de su vida, un deseo de estar para siempre en aquel Lugar que habia sido marcado con los signos trascendentes desde el albor de los tiempos.

En el pueblo, mientras preguntaba y trataba de saber un poco mas de Frasinelli, me contaron un Ultimo hecho insolito.

Dice la gente que cada año, sin faltar uno solo, unas personas a quienes nadie conoce suben a pie hasta Abamia el dia del aniversario de su muerte para depositar un ramo de rosas blancas y rojas junto a su tumba. Cuando yo subi, las Flores estaban ya secas desde la Ultima vez, pero eran el testimonio de que alguien --no se quien, ni falta que hace— recuerdan a aquel hombre que se comporto como un iniciado de tiempos pasados y vivio extrayendole a la tierra de adopcion el misterio insondable que todavia encierra.

Lista de referencias bibliográficas sobre Roberto Frassinelli Burnitz, (a) El Alemán de Corao ALVARGONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Ramón. Alemanes en Asturias, Madrid, Grupo ThyssenKrupp, 2003. ISBN 84-8459-110-7.

ATIENZA, Juan G. Guía de la España mágica. Barcelona, Ediciones Martínez Roca S.A., 1981. ISBN 84-270-0637-3.

CALLEJA PUERTA, Miguel et al. Cangas de Onís – Onís. Asturias concejo a concejo. Oviedo, RIDEA, 2000. ISBN 84-89645-38-8.

CANELLA Y SECADES, Fermín. De Covadonga. Contribución al XII Centenario. Oviedo: Alvízoras Llibros, 1998. ISBN 84-86889-47-2.

DELGADO ÚBEDA, Julián. El Parque Nacional de la Montaña de Covadonga. Oviedo, Alvízoras Llibros, 1998. ISBN 84-86889-53-7.

DIEGO SANTOS, Francisco. Epigrafía romana de Asturias. Oviedo, Instituto de Estudios Asturianos, 1985. ISBN 84-00-05959-X.

DIEGO SOMOANO, Celso. Covadonga, Cangas de Onís, Picos de Europa. Cangas de Onís, Ayuntamiento de Cangas de Onís, 1963.

FERNÁNDEZ, Joaquín. Pedro Pidal, marqués de Villaviciosa : En el reino de los rebecos. Oviedo, Ediciones Nobel, 2004. ISBN 84-8459-174-3.

GÓMEZ TABANERA, José Manuel. Prehistoria de Asturias : de la Edad de Piedra a la Romanización. Oviedo, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo, 1974. ISBN 84-400-7225-2.

GONZÁLEZ PRIETO, Luis Aurelio. Historia del montañismo en los Picos de Europa : 1853-2004. Granda (Siero), Ediciones Madú, 2005. ISBN 84-95998-57-2.

MORALES SARO, María Cruz. Roberto Frassinelli : el alemán de Corao : Asturias 1845-1887. Gijón: Silverio Cañada editor, 1987. ISBN 84-7286-241-0.

PIÑÁN, Carmen & CANGA, Bernardo. Paseos y excursiones por la montaña de Covadonga. [Gijón], Grafymak, 2000. ISBN 84-607-0707-5.

QUINTANA, Ignacio. Sanz y Forés: el Obispo de Covadonga. Madrid, Centro Asturiano de Madrid, 1996.

ROSO DE LUNA, Mario. El Tesoro de los Lagos de Somiedo (narración ocultista). Sevilla, Renacimiento, 2006. ISBN 84-8472-226-0.

SANZ DE BREMOND, A. El Cardenal Sanz y Forés. Madrid, Centro Asturiano de Madrid, 1996.

VALLE POO, Francisco. El Solar de un Viejo Reino. Oviedo: Ediciones Nobel, 2000. ISBN 84-8459-004-6.

En la Biblioteca virtual:

Don Roberto Frassinelli, por Alejandro Pidal y Mon

Don Roberto Frassinelli, por Fermín Canella y Secades

L’asturianu de Ludwigsburg

Tarde de café con Roberto Frassinelli

En la iglesia de Santa Eulalia de Abamia, bajo una modesta losa de pizarra, reposan los restos de Roberto Frassinelli. No siempre estuvieron allí. Hasta 1977, los escasos iniciados que se internaban en aquel paraje fantasmal para rendir un tributo casi secreto a un personaje que había muerto dejando tras de sí una larga serie de enigmas tenían que alejarse unos pasos del templo para adentrarse entre la agreste vegetación de un cementerio medio abandonado y rebuscar el sepulcro que acogía sus cenizas. El traslado de sus huesos fue el inicio de un 'movimiento' de recuperación de su figura y su legado que llegó a su momento álgido en 1987, cuando, con motivo del centenario de su muerte, se celebró una exposición que arrojó no poca luz sobre la vida y el legado de quien fuera una de las figuras más importantes de la cultura asturiana del XIX. Después, volvió el silencio.

Pese a que no puede decirse que haya caído del todo en el olvido, lo cierto es que el nombre de Roberto Frassinelli pasa hoy inadvertido no ya para quienes visitan el santuario de Covadonga, escenario de la mayor parte de sus inquietudes y desvelos, sino para muchos asturianos que jamás han oído hablar de su existencia. Y sin embargo, tanto el personaje como sus tribulaciones merecen que se les preste, cuando menos, un poco de atención, por más que en su biografía sean pocos los datos concretos y entregarse a una reconstrucción de lo que fue su vida suponga muchas veces internarse por los territorios de la hipótesis, cuando no de la invención más o menos afortunada. Sabemos que Frassinelli nació en la localidad alemana de Ludwisburg en 1811 y que, entre 1831 y 1833, estudió en la Universidad de Tubinga las asignaturas de zoología, anatomía, química, botánica, cirugía y fisiología. También que formó parte de varias sociedades secretas y corrientes revolucionarias -entre ellas, la 'Gesellschaft der Feurreiter' y la 'Sociedad de los Jinetes del Fuego'- cuyos preceptos se regían por el entonces omnipresente ideal romántico. En 1833 podemos situarle entre los participantes en las revueltas de Frankfurt, y podemos afirmar con bastante solvencia que tres años después fue condenado por sus actividades políticas, lo que hizo que tomara la decisión de abandonar su país natal y buscar cobijo en España.

Una vez instalado en su nuevo destino, comenzó a trabajar como marchante para una clientela formada en su mayoría por anticuarios y bibliófilos alemanes. Unas actas de la Comisión Provincial de Monumentos dan fe de que estuvo en Asturias en 1844, pero no sería hasta unos años más tarde cuando el principio de una relación meramente profesional iba a acabar modificando para siempre las líneas maestras de su destino. En una fecha indeterminada, entabló tratos con los Miyar -una familia de Corao que poseía una librería en Madrid- y al poco tiempo contrajo matrimonio con una de sus componentes, Ramona Domingo Díaz, a cuyo pueblo natal se trasladarían no mucho después. Corría el año 1854.

No es difícil imaginar la fascinación que tuvo que sentir Frassinelli la primera vez que contempló los Picos de Europa, ni tampoco la turbación que debió de acompañar su descubrimiento de Covadonga. El indiscutible 'sancta sanctorum' de los asturianos vivía sus horas más bajas en aquella época, y el alemán -que, pese a no ser hombre especialmente religioso, sí hacía gala de un ardor romántico que le llevó a considerar que aquel valle condensaba las principales señas de identidad históricas y naturales de Asturias y que, en consecuencia, debía adquirir una categoría simbólica que trascendiera su condición de lugar de peregrinaje en decadencia- se le antojó un espacio de revelación que, como tal, tenía que condensar los rasgos más señalados de la idiosincrasia astur para convertirse en una ventana desde la que otear el futuro sin llegar a perder nunca de vista el pasado. Frassinelli entabló amistad con el obispo Sanz y Forés, que pronto se convertiría en uno de sus principales valedores, y utilizó sus conocimientos artísticos para aplicarlos al estudio de lo que Jovellanos denominara 'arquitectura asturiana' y diseñar un camarín que sustituyera al antiguo templo colgante, destrozado por un incendio, y albergara la imagen de la Virgen en un marco plagado de referencias al legado de un reino ya extinto que languidecía en el olvido. Sus ideas para Covadonga anularon el proyecto que el arquitecto madrileño Ventura Rodríguez había llevado a cabo para construir un templo en aquel lugar, y, después de levantar en la Santa Cueva el oratorio de La Santina, Frassinelli comenzó a trabajar en el diseño de una basílica que finalmente acabaría yéndosele de las manos. Sanz y Forés fue reemplazado en la curia ovetense por Martínez Vigil, y el nuevo obispo, conocedor de que el alemán no poseía el título de arquitecto, desconfió de la capacidad de éste para dirigir una obra de tal envergadura. Los planos, con todo, sólo sufrieron ligeros retoques por parte de su continuador, Federico Aparici, y Frassinelli acabó haciéndose cargo de la cripta.

Entre tanto, aquel hombre llegado del norte de Europa que había encontrado en el oriente asturiano su Ítaca personal había ido labrándose con su peculiar 'modus vivendi' una suerte de leyenda que, en algunos casos, trascendió sus méritos artísticos. 'El Alemán de Corao' -como empezó a ser conocido en la zona- solía embarcarse en largas excursiones por las montañas, desarrolló un estilo de vida tan excéntrico como desinhibido (durante muchos años se le recordó revolcándose desnudo entre la nieve o tomando baños en un recodo de la vega del Enol que desde entonces se ha venido conociendo como 'El Pozo del Alemán') y llegó a instalar un estudio natural en la llamada Cueva del Cuélebre, donde la superstición popular había fijado la morada de uno de los seres más conocidos y temibles de la mitología astur. Su amigo Alejandro Pidal, que solía acompañarle en sus salidas, escribió en una nota publicada unos días después de su muerte que «su verdadero teatro eran los Picos de Europa», y aunque sean muy pocos los retratos que han llegado hasta nosotros de Frassinelli -quien esto escribe sólo ha sido capaz de ver uno, y desconoce si existen más-, puede que la imagen que mejor lo describa sea un óleo de Caspar David Friedrich que muestra a un hombre de espaldas ante un paisaje rocoso difuminado por una niebla tan tupida como inquietante. No podemos ver su cara, ni la expresión de sus ojos ante la temible belleza que se le aparece enfrente, pero sí podemos adivinar en su gesto una actitud de orgullo ante el desafío que se le avecina, y una cierta altanería con la que materializa su voluntad de superarlo.

Frassinelli murió en su casa de Corao en 1887, y lo cierto es que poco queda hoy de su obra. Si conocemos el camarín que diseñó para la cueva se debe a que, por fortuna, han llegado hasta nosotros fotografías suficientes como para hacernos una idea cabal de su alzado. La cripta de la basílica, que no siempre está abierta al público, también puede dar pistas acerca de cómo hubiera sido ese templo con el que el alemán quiso reivindicar un tiempo perdido y un esplendor extraviado por los recovecos de la desmemoria. Podemos disfrutar, por suerte, de los espléndidos dibujos en los que retrató los edificios prerrománicos y de los parajes que, de un modo tan persistente como enigmático, acompañaron su vida. Alejandro Pidal dejó escrito que Covadonga no podía perder el recuerdo de uno de sus más acérrimos defensores. Más de un siglo después, apenas queda memoria allí de quien se dejó los ojos intentando que aquel valle oscuro y frondoso estuviera a la altura de su historia. En las altas instancias culturales, tan desinformadas muchas veces, tampoco parece que 'El alemán de Corao' corra mejor suerte. Dentro de un año y medio se cumplirá el bicentenario de su nacimiento, y no estaría bien desaprovechar la oportunidad que brinda el calendario. Asturias, que tan mal trata con frecuencia a sus mejores hombres, aún está a tiempo de saldar las cuentas que tiene pendientes con una de sus figuras más encantadoramente heterodoxas. También con uno de sus más entregados hijos adoptivos.

COVADONGA:

Hay que remontarse al S.VIII para encontrar el origen de la Covadonga actual, pues quiso la providencia que en este lugar el caudillo Don Pelayo se refugiara con un puñado de seguidores y plantaran cara al ejército musulmán que ya había ocupado toda la península, dando lugar tras su victoria a un culto cristiano que se mantiene después de 12 siglos.

Posiblemente ya existía en el lugar un culto anterior, pagano o cristiano, o ambos en paralelo o que se sucedieron en el tiempo. La tradición piadosa y las crónicas medievales relatan que Don Pelayo entró en la cueva persiguiendo a un ladrón, y lo encontró postrado ante una imagen de la Virgen. La noche antes de plantar batalla ante el ejército musulmán la Virgen se apareció en sueños al futuro rey y le entregó una cruz de madera diciéndole: “Con este signo vencerás”. El resultado fue favorable al menguado ejército cristiano (la desproporción era aproximadamente de 1 a 6), Pelayo fue elegido rey, y la cruz y el profético mensaje divino se convirtieron en estandarte y emblema de la monarquía asturiana. Y la imagen de la Virgen a la que se empezó a dar culto se llamó María Santísima de las Batallas, como se denominó hasta al menos el S.XVIII.

La conversión de Covadonga en un gran santuario parece que no fue inmediata porque, entre otras razones, Don Pelayo funda una iglesia en Abamia, lugar en el que decide enterrarse, y habrá que esperar al reinado de su yerno, Alfonso I (739-757), para que se funde una iglesia en el lugar de la famosa victoria.

El templo original se llamó “templo del milagro” no por la aparición divina, ni siquiera por la victoria cristiana, sino porque para aprovechar el angosto espacio de la cueva se construyó una estructura que ampliaba y cerraba la misma volando sobre el abismo, creyéndose obra milagrosa tanto su construcción como su mantenimiento. De hecho la representación más clásica que existe de ese antiguo templo representa a los reyes Alfonso I y Pelayo arrodillados ante la Virgen, y a unos ángeles portando maderos para la construcción del templo. En el S.XVI el comisionado real Ambrosio de Morales hace una completa descripción del mismo, aunque advierte de “manifiestos signos de obra nueva”, en alusión a las continuas reformas que sufriría el templo a lo largo de los siglos. En época medieval debió contar el santuario de un edificio de cierta importancia, hoy desaparecido, pues en el claustro de la Colegiata de San Fernando, construida en el S.XVI y ampliada en el S.XVIII, se conservan unos magníficos sepulcros románicos, probablemente del S.XII, y por las descripciones conservadas se sabe que la talla que se veneró hasta el S.XVIII era una talla románica de la Virgen Sedente. La suerte de Covadonga cambia definitivamente la noche del 16 de octubre de 1777 cuando, “por los muchos cirios acumulados por los peregrinos” se desata un incendio que destruye por completo el templo del milagro y todo su contenido: ajuar sacro, joyas, libros y hasta la talla de la Virgen de las Batallas. A partir de ahí se inicia un lento y difícil camino de restauración con muchos altos y bajos que no concluirá hasta entrado el S.XX. El propio rey Carlos III toma cartas en el asunto y comisiona al arquitecto de la Corte y director de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, Don Ventura Rodríguez. En plena época academicista se plantea un grandilocuente templo de corte neoclásico llamado a ser el espejo de “las glorias de la Nación Española”. Adosado contra la roca se estructuraba en tres niveles: el inferior se plantea como un zócalo monumental dedicado exclusivamente a canalizar las aguas que surgen de la roca (el río Diva); la primera planta constituye el acceso monumental y la tumba de los primeros reyes; sobre este nivel el cuerpo principal del edificio, cubierto por un cúpula, que engloba en su interior la Santa Cueva, donde se sigue venerando a la Virgen y con una fachada con pórtico monumental de estilo corintio rematado en un frontón.

Del templo proyectado solo se ejecutó la parte más baja, correspondiente a la canalización del río, lo que actualmente constituye el desagüe del estanque o pozón. La vista desde el puente de madera de la senda peatonal es magnífica, apreciando en todo su esplendor la gran obra de ingeniería y la belleza de la llamada “cola de caballo”.

Paradas las obras hay que esperar casi cien años para encontrar una solución definitiva. De la mano del Obispo Sanz y Forés, el canónigo Don Máximo de la Vega y el polifacético artista Don Roberto Frassinelli, se trazan los principales rasgos de la Covadonga actual: se construye una capilla dentro de la Cueva (el llamado Camarín), y se acuerda la nivelación de un cerro cercano, el llamado Cueto del Magistral, para construir un templo monumental que permita dar cabida a las gran afluencia de peregrinos, respetando así la visión de la Santa Cueva. Para el estilo del Camarín se inspira Frassinelli en el arte prerrománico asturiano y lo construye en madera policromada; la Basílica inicialmente proyectada constaba de cuatro torres, a imitación de las iglesias románicas alemanas (dejadas posteriormente en dos por Federico Aparici, encargado de continuar y rematar el templo) y se edifica en caliza roja (griotte) de canteras cercanas (este tipo de caliza pasó a llamarse “rojo Covadonga”).

Las obras del nuevo templo se iniciaron en 1877 y se inauguró el 7 de septiembre de 1901. Lo más destacable de la basílica es el propio edificio y, especialmente, su teatral emplazamiento. Aunque su interior resulte un poco frío por la falta de grandes obras de arte ofrece el atractivo de la sencillez arquitectónica y un altar donde se conservan las piezas principales: la imagen sedente de la Virgen, obra de Samsó, y los cuadros de Don Pelayo en Covadonga, obra de Madrazo, y la Anunciación de la Virgen de Carducho, excelente obra barroca.

|

|